Die Franken – mehr als nur ein Coticule Ersatz ?!

Jul 19, 2017 15:06:25 GMT

BastlWastl, krassi, and 10 more like this

Post by hatzicho on Jul 19, 2017 15:06:25 GMT

Bevor ich hier im Forum über weitere Spezies der thüringer Wetzsteine berichte, wechsele ich kurz – auf besonderes Bitten auch unseren Forengründers Wastl, der diese Steine besonders ins Herz geschlossen hat - die Landesgrenze.

Aber nicht weit über die Grenze, die alten fränkischen Brüchen liegen direkt an der Grenze zu Thüringen, ein später Bruch liegt sogar über der Landesgrenze auf Thüringer Gebiet.

Die Steine haben recht wenig mit dem bekannten thüringer Wasserabziehstein oder auch Escher zu tun. Sie stammen aus einer anderen geologischen Schicht, dem Ordivizium im Gegensatz zu den Wasserabziehsteinen, die in das Oberdevon gehören. Die Franken sind aber verwandt mit den ordovizischen Thüringer Wetzsteinen, so dem Forellenstein und dem Hiftenberger, die ich hier teilweise bereits vorgestellt habe. Und doch haben die Steine ganz andere Eigenschaften, die ihnen eher eine Verwandtschaft zu den Coticules, den belgischen Brocken, nahelegen würden.

Als Ersatz dergleichen wurden sie früher auch verkauft.

Der Beginn des Abbaus der Franken liegt im Dunkeln. Ganz alte Bruchfelder lassen aber vermuten, dass möglicherweise bereits im Mittelalter hier Wetzsteine gewonnen wurden. Material, welches in den slavischen und frümittelalterlichen Siedlungen Ralswiek, Spandau und andernorts gefunden wurde, lässt sich nicht zweifelsfrei den thüringischen oder fränkischen Vorkommen zuordnen, die Herkunft gilt aber als sehr wahrscheinlich.

Über die fränkischen Brüche berichtet 1924 der Geologe Adolf Wurm in seiner Beschreibung:

Die nutzbaren Mineralien, Erden und Gesteine Bayerns:

…….

Das tiefste Silur (=Ordovizium) ist in der Gegend von Lauenstein im Loquitztal aus feinsandigen, glimmerigen, grünlichgrauen Tonschiefern und aus Quarziten zusammengesetzt. In bestimmen Lagen werden diese feinsandigen Schiefer hornartig dicht, bestehen aus mikroskopisch feinsten Quarzkörnchen und kaolinigem Zwischenmittel und haben dann die Eigenschaften eines guten Wetzschiefer. Nordöstlich und westlich von Lauenstein in den Gemarkungen Bärenbrunn, Pechleite, Kohlstatt, im Kirchbachtal und an andern Stellen werden solche Wetzschiefer in Steinbrüchen und Stollen abgebaut. Im Wagner´schen Stollen (verfüllt, nicht mehr zugänglich), nicht ganz einen Kilometer nordöstlich vom Springelhof, beobachtet man folgendes Profil (vgl. Abb.). Zu unterst liegt der sogen. „grüne Stein“ (W1), der , etwas rau, eine billigere Wetzsteinsorte liefert (10 cm), darüber folgt durch eine unbrauchbare Zwischenlage getrennt der „gelbe Stein“, genannt Ersatz für Belgien (W2), ein sehr feinkörniger weißer oder weißlichgelber Quarzitschiefer (15 cm), darüber legen sich wieder unbrauchbare Lagen, in deren Hangenden das Hauptlager, der „gelbgrüne Hornstein“ (W 3), folgt, eine 40 cm mächtige Bank eines sehr dichten Schiefers, von der nur die oberen 30 cm technisch verwendbar sind. 1 ½ m über dem Hauptlager tritt nochmals eine minderwertige Wetzsteinlage auf, der sogen. ordinäre Stein, ein grauer etwas schilfriger Quarzitschiefer. Das Gebirge Streicht in dem Stollen N.70 O. und fällt steil nach NW. ein. Ähnliche Profile beobachtet man an den anderen Abbaustellen (Heß´scher Stollen, Bärenbrunn, Kirchbachtal etc.). Unterhalb des Stollenmundes des Eisenerzganges am Geheg liegt ein Bruch, der einen grauen Quarzitschiefer, den sogen. scharfen Stein, zum Wetzen von Sensen und groben Hacken liefert. Das eigentlich gute Wetzsteinmaterial, das zum Schleifen feiner Instrumente verwendet wird, ist meist nur auf vereinzelte Bänke inmitten der mächtigen Schiefer- und Quarzitformation beschränkt. Dadurch gestaltet sich die Gewinnung etwas kostspielig. In der Qualität dürfte der Lauensteiner Wetzstein dem Thüringischen nicht nachstehen.

Zurzeit befassen sich in Lauenstein zwei kleine Betriebe mit der Gewinnung und Verarbeitung von Wetzschiefer (Wagner und Heß). Am Springelhof ist ein kleines elektrisch betriebenes Werk eingerichtet, in dem der Schiefer mit Stahlbändern geschnitten wird. Im Kriege, wo vorübergehend ein Mangel an ausländischen Wetzsteinen sich geltend machte, war die Nachfrage nach Lauensteiner Wetzsein sehr groß.

In den 1930er Jahren wurden große Mengen der Lauensteiner Wetzsteine an die Wehrmacht geliefert. Betrieben wurden die Brüche bzw. der letzte Bruch bis 1945.

Ich habe im Laufe der vergangenen Jahre alle der bei Wurm erwähnten Wetzsteinbrüche besucht. Leider finden sich oftmals nur noch schwach sichtbare Spuren und Vertiefungen, die nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können. Ein großer Teil des Bruchfeldes lag direkt im sogenannten Todesstreifen der Grenze zwischen Ost und West und wurde deshalb eingeebnet. Auch wird immer noch davor gewarnt, in diesem Bereich zu energisch zu suchen und zu graben, da evtl. noch Minen, Munition oder Ähnliches verborgen sein könnte.

Aber es gibt um Lauenstein einen sogenannten Wetzsteinmacherweg, der als solches ausgeschildert ist und als Rundwegvzu einigen der bekannten Brüche führt, beispielsweise dem sogenannten Heß‘schen Stollen.

Die Brüche waren klein und wurden meist im Familienbetrieb in den Sommermonaten betrieben.

Während der Vater den Stein aus dem Fels schlug und sprengte, transportierten die Kinder und Frauen die grob behauenen Steinen in Körben, die sie auf dem Rücken trugen, oder mit Hilfe einer Kuh, nach Hause. Dort wurden die großen Steine per Hand bzw. mit Quarzsand und Stahlbändern geschnitten und dann die Flächen plan abgezogen. Den Vertrieb übernahmen interessanter Weise Handelsfirmen in Thüringen, vornehmlich in Sonneberg. Der Vertriebsweg ist somit der gleiche, wie der der thüringischen Wasserabziehsteine und wurde von den gleichen Firmen durchgeführt. Im Wesentlichen ist hier die Firma Escher & Co bzw. bzw. deren Nachfolgefirma, die Schleifmittel AG zu nennen.

So findet sich in einem alten Katalog der Schleifmittel AG, Sonneberg, das folgende Angebot für sogenannte „Deutsche Brocken“:

Auch wenn im Text von „Ware, die aus dem Gestein des Thüringer Waldes gewonnen werden“ die Rede ist, so vermute ich, dass es sich hierbei um die fränkischen Wetzschiefer handelt. Die Beschreibung der Steine im Äußerlichen sowie auch was ihre Schärfeigenschaften angeht, passen dazu. Darüber hinaus war ja wie bereits erwähnt, ein Bruch auf thüringischer Seite, wenn auch nicht im Thüringer Wald, der sich ja an anderer Stelle befindet und in dem auch keine bekannten Abbaugebiete von thüringischen Wetzschiefern liegen.

Verwendet wurden die Steine vorzugsweise von Schreinern und anderen Handwerken. Besonders große Steine wurden häufig für Metzger hergestellt. Welchen Einsatzzweck die riesigen Mengen der an die Wehrmacht gelieferten Wetzsteinen hatte, ist nicht bekannt.

Die Franken arbeiten recht schnell und verfügen über ein hohes abrasives Potential. Sie sind darüber hinaus ausreichend fein, um auch Rasiermesserschneiden eine gute Schärfe und daneben hohe Sanftheit zu verleihen.

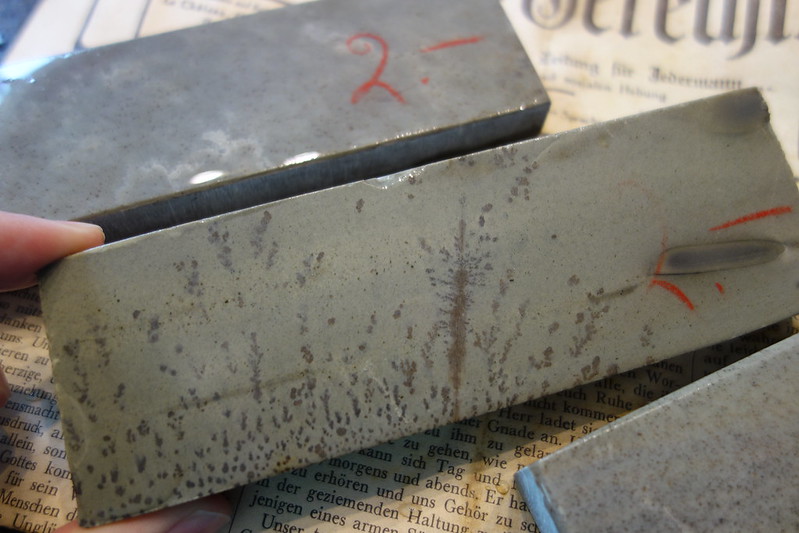

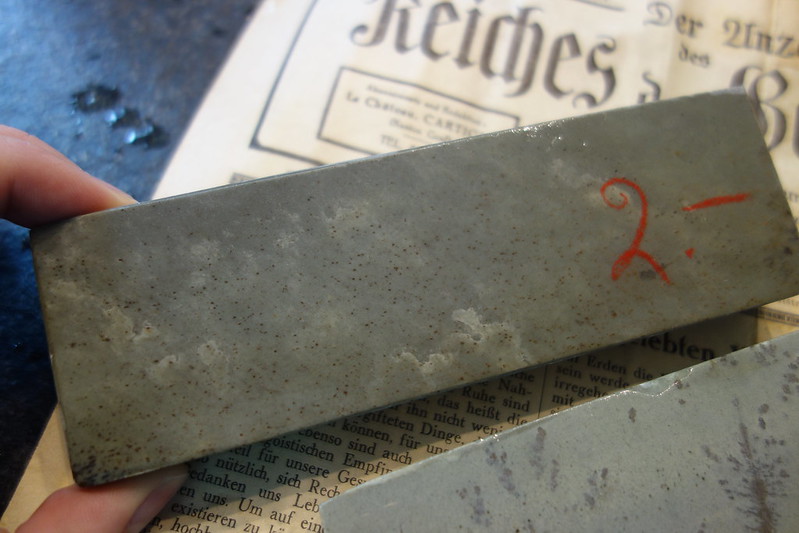

Je nach Farbe und Herkunft arbeiten die Franken unterschiedlich. Die sogenannten scharfen Steine bestehen aus grauem Material, das sich bei Feuchtigkeit speckig anfühlt und metallisch glänzt.

Gelbliche Steine mit blumenartigen Strukturen und Einschlüssen bis hin zu fast rein weißem Material stammen bevorzugt aus dem Heß’schen Bruch und dem Wagner‘schen Stollen. Die unterschiedlichen Arten unterscheiden sich in Feinheit und Schnelligkeit.

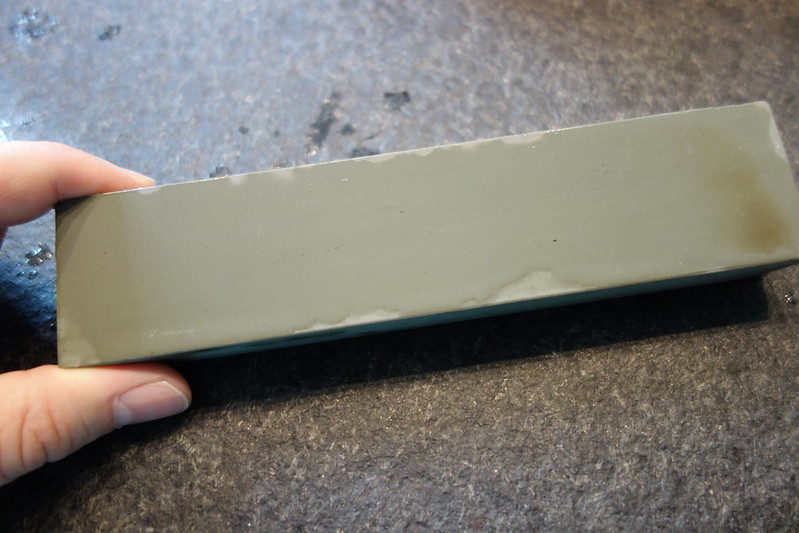

Hier mal mein Exemplar, was ich in der Schleiferei benutze, um nach dem Schleifen der Messer, Scheren, etc. den Grat zu entfernen und den Feinschliff per Hand zu machen.

Es ist der Abschnitt von einem größeren Natursteinbrocken, sehr schnell und sehr fein.

Andere historische Exemplare, insbesondere des grauen, scharfen Steins hat ja auch Wastl an anderer Stelle bereits vorgestellt. Mit etwas Glück lassen sich solche alten Schätzchen noch bei dem einen oder anderen Schreiner oder Metzger, insbesondere wohl im bayrischen Raum, finden.

Aber nicht weit über die Grenze, die alten fränkischen Brüchen liegen direkt an der Grenze zu Thüringen, ein später Bruch liegt sogar über der Landesgrenze auf Thüringer Gebiet.

Die Steine haben recht wenig mit dem bekannten thüringer Wasserabziehstein oder auch Escher zu tun. Sie stammen aus einer anderen geologischen Schicht, dem Ordivizium im Gegensatz zu den Wasserabziehsteinen, die in das Oberdevon gehören. Die Franken sind aber verwandt mit den ordovizischen Thüringer Wetzsteinen, so dem Forellenstein und dem Hiftenberger, die ich hier teilweise bereits vorgestellt habe. Und doch haben die Steine ganz andere Eigenschaften, die ihnen eher eine Verwandtschaft zu den Coticules, den belgischen Brocken, nahelegen würden.

Als Ersatz dergleichen wurden sie früher auch verkauft.

Der Beginn des Abbaus der Franken liegt im Dunkeln. Ganz alte Bruchfelder lassen aber vermuten, dass möglicherweise bereits im Mittelalter hier Wetzsteine gewonnen wurden. Material, welches in den slavischen und frümittelalterlichen Siedlungen Ralswiek, Spandau und andernorts gefunden wurde, lässt sich nicht zweifelsfrei den thüringischen oder fränkischen Vorkommen zuordnen, die Herkunft gilt aber als sehr wahrscheinlich.

Über die fränkischen Brüche berichtet 1924 der Geologe Adolf Wurm in seiner Beschreibung:

Die nutzbaren Mineralien, Erden und Gesteine Bayerns:

…….

Das tiefste Silur (=Ordovizium) ist in der Gegend von Lauenstein im Loquitztal aus feinsandigen, glimmerigen, grünlichgrauen Tonschiefern und aus Quarziten zusammengesetzt. In bestimmen Lagen werden diese feinsandigen Schiefer hornartig dicht, bestehen aus mikroskopisch feinsten Quarzkörnchen und kaolinigem Zwischenmittel und haben dann die Eigenschaften eines guten Wetzschiefer. Nordöstlich und westlich von Lauenstein in den Gemarkungen Bärenbrunn, Pechleite, Kohlstatt, im Kirchbachtal und an andern Stellen werden solche Wetzschiefer in Steinbrüchen und Stollen abgebaut. Im Wagner´schen Stollen (verfüllt, nicht mehr zugänglich), nicht ganz einen Kilometer nordöstlich vom Springelhof, beobachtet man folgendes Profil (vgl. Abb.). Zu unterst liegt der sogen. „grüne Stein“ (W1), der , etwas rau, eine billigere Wetzsteinsorte liefert (10 cm), darüber folgt durch eine unbrauchbare Zwischenlage getrennt der „gelbe Stein“, genannt Ersatz für Belgien (W2), ein sehr feinkörniger weißer oder weißlichgelber Quarzitschiefer (15 cm), darüber legen sich wieder unbrauchbare Lagen, in deren Hangenden das Hauptlager, der „gelbgrüne Hornstein“ (W 3), folgt, eine 40 cm mächtige Bank eines sehr dichten Schiefers, von der nur die oberen 30 cm technisch verwendbar sind. 1 ½ m über dem Hauptlager tritt nochmals eine minderwertige Wetzsteinlage auf, der sogen. ordinäre Stein, ein grauer etwas schilfriger Quarzitschiefer. Das Gebirge Streicht in dem Stollen N.70 O. und fällt steil nach NW. ein. Ähnliche Profile beobachtet man an den anderen Abbaustellen (Heß´scher Stollen, Bärenbrunn, Kirchbachtal etc.). Unterhalb des Stollenmundes des Eisenerzganges am Geheg liegt ein Bruch, der einen grauen Quarzitschiefer, den sogen. scharfen Stein, zum Wetzen von Sensen und groben Hacken liefert. Das eigentlich gute Wetzsteinmaterial, das zum Schleifen feiner Instrumente verwendet wird, ist meist nur auf vereinzelte Bänke inmitten der mächtigen Schiefer- und Quarzitformation beschränkt. Dadurch gestaltet sich die Gewinnung etwas kostspielig. In der Qualität dürfte der Lauensteiner Wetzstein dem Thüringischen nicht nachstehen.

Zurzeit befassen sich in Lauenstein zwei kleine Betriebe mit der Gewinnung und Verarbeitung von Wetzschiefer (Wagner und Heß). Am Springelhof ist ein kleines elektrisch betriebenes Werk eingerichtet, in dem der Schiefer mit Stahlbändern geschnitten wird. Im Kriege, wo vorübergehend ein Mangel an ausländischen Wetzsteinen sich geltend machte, war die Nachfrage nach Lauensteiner Wetzsein sehr groß.

In den 1930er Jahren wurden große Mengen der Lauensteiner Wetzsteine an die Wehrmacht geliefert. Betrieben wurden die Brüche bzw. der letzte Bruch bis 1945.

Ich habe im Laufe der vergangenen Jahre alle der bei Wurm erwähnten Wetzsteinbrüche besucht. Leider finden sich oftmals nur noch schwach sichtbare Spuren und Vertiefungen, die nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können. Ein großer Teil des Bruchfeldes lag direkt im sogenannten Todesstreifen der Grenze zwischen Ost und West und wurde deshalb eingeebnet. Auch wird immer noch davor gewarnt, in diesem Bereich zu energisch zu suchen und zu graben, da evtl. noch Minen, Munition oder Ähnliches verborgen sein könnte.

Aber es gibt um Lauenstein einen sogenannten Wetzsteinmacherweg, der als solches ausgeschildert ist und als Rundwegvzu einigen der bekannten Brüche führt, beispielsweise dem sogenannten Heß‘schen Stollen.

Die Brüche waren klein und wurden meist im Familienbetrieb in den Sommermonaten betrieben.

Während der Vater den Stein aus dem Fels schlug und sprengte, transportierten die Kinder und Frauen die grob behauenen Steinen in Körben, die sie auf dem Rücken trugen, oder mit Hilfe einer Kuh, nach Hause. Dort wurden die großen Steine per Hand bzw. mit Quarzsand und Stahlbändern geschnitten und dann die Flächen plan abgezogen. Den Vertrieb übernahmen interessanter Weise Handelsfirmen in Thüringen, vornehmlich in Sonneberg. Der Vertriebsweg ist somit der gleiche, wie der der thüringischen Wasserabziehsteine und wurde von den gleichen Firmen durchgeführt. Im Wesentlichen ist hier die Firma Escher & Co bzw. bzw. deren Nachfolgefirma, die Schleifmittel AG zu nennen.

So findet sich in einem alten Katalog der Schleifmittel AG, Sonneberg, das folgende Angebot für sogenannte „Deutsche Brocken“:

Auch wenn im Text von „Ware, die aus dem Gestein des Thüringer Waldes gewonnen werden“ die Rede ist, so vermute ich, dass es sich hierbei um die fränkischen Wetzschiefer handelt. Die Beschreibung der Steine im Äußerlichen sowie auch was ihre Schärfeigenschaften angeht, passen dazu. Darüber hinaus war ja wie bereits erwähnt, ein Bruch auf thüringischer Seite, wenn auch nicht im Thüringer Wald, der sich ja an anderer Stelle befindet und in dem auch keine bekannten Abbaugebiete von thüringischen Wetzschiefern liegen.

Verwendet wurden die Steine vorzugsweise von Schreinern und anderen Handwerken. Besonders große Steine wurden häufig für Metzger hergestellt. Welchen Einsatzzweck die riesigen Mengen der an die Wehrmacht gelieferten Wetzsteinen hatte, ist nicht bekannt.

Die Franken arbeiten recht schnell und verfügen über ein hohes abrasives Potential. Sie sind darüber hinaus ausreichend fein, um auch Rasiermesserschneiden eine gute Schärfe und daneben hohe Sanftheit zu verleihen.

Je nach Farbe und Herkunft arbeiten die Franken unterschiedlich. Die sogenannten scharfen Steine bestehen aus grauem Material, das sich bei Feuchtigkeit speckig anfühlt und metallisch glänzt.

Gelbliche Steine mit blumenartigen Strukturen und Einschlüssen bis hin zu fast rein weißem Material stammen bevorzugt aus dem Heß’schen Bruch und dem Wagner‘schen Stollen. Die unterschiedlichen Arten unterscheiden sich in Feinheit und Schnelligkeit.

Hier mal mein Exemplar, was ich in der Schleiferei benutze, um nach dem Schleifen der Messer, Scheren, etc. den Grat zu entfernen und den Feinschliff per Hand zu machen.

Es ist der Abschnitt von einem größeren Natursteinbrocken, sehr schnell und sehr fein.

Andere historische Exemplare, insbesondere des grauen, scharfen Steins hat ja auch Wastl an anderer Stelle bereits vorgestellt. Mit etwas Glück lassen sich solche alten Schätzchen noch bei dem einen oder anderen Schreiner oder Metzger, insbesondere wohl im bayrischen Raum, finden.